- 科名・属名 : チャセンシダ科 チャセンシダ属

- 特徴 :

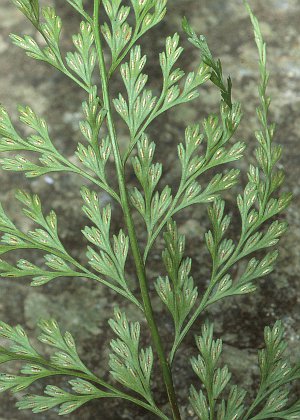

草丈20〜40cmの着生の常緑性シダ。

根茎は短く、斜上から直立して一見塊状となる。

葉は2回羽状深裂〜3回羽状複生。葉身は広披針形〜狭楕円形で鋭頭〜鋭尖頭、長さ(8.3)13〜18(-21)cm、幅(5.6-)6.4〜8(-9.3)cm。側羽片は狭三角形〜三角状卵形で鋭頭、11〜14(-16)対あり、長さ(3.5-)3.9〜5.1(-6.2)cm、幅(1.8-)2〜3.2(-5)cm。小羽片はくさび形、長さ(0.3-)0.4〜0.6(-0.7)cm、幅(0.1-)0.2cm、先は鋭頭、頂点側は歯牙縁、他は全縁。質は硬い紙質で、表面は緑色〜暗緑色、裏面は淡色。

葉柄は表側(向軸側)が緑色で、裏側(背軸側)は褐色〜黒褐色、長さ(7.8-)11〜15(-18)cm。鱗片は基部には密にあり、披針形〜狭披針形、茶褐色〜褐色、長さ(4.3-)4.8〜6.3(-8.2)mm。

胞子嚢群は裂片の脈沿いに1個、または2〜3個が接近してつき、長楕円形〜線形、長さ(0.8-)2〜2.7(-3.6)mm。 - 分布・生育地 :

本州(伊豆半島以西)〜沖縄 (国外:朝鮮、中国、台湾、東南〜南アジア)

山地の岩上、樹幹に着生 - 撮影月日・場所 :

上・全体1 2010年5月4日 静岡県浜松市

中上・全体2 2016年12月24日 鹿児島県奄美大島

(上、中上は拡大写真あり、写真をクリック)

中中・葉 2010年5月4日 静岡県浜松市

中下・胞子嚢群1 同 上

下・胞子嚢群2 2016年12月24日 鹿児島県奄美大島 - 撮影記 :

静岡県は暖地性の植物が多く、北限や隔離分布している種も多い。

それも、伊豆半島のような黒潮に洗われるような場所だけでなく、冬には時に雪の積もることさえある山間部の沢沿いでも見られる。

広域合併で南アルプスの南部の山まで市内となった浜松市、その山間部の沢沿いの大岩にこのシダが着生していた。

和名のアオガネ(青金)は葉柄の色からつけられているようあるが、葉柄の色よりもレース状に細かく裂けた葉の方が、はるかに印象的で美しいシダだ。

その他のシダ