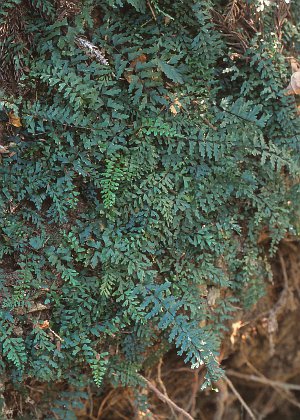

- 科名・属名 : チャセンシダ科 チャセンシダ属

注.APG分類では、学名(A. oligophlebium var. oligophlebium) - 特徴 :

草丈10〜5cmの常緑性シダ。

根茎は短く斜上〜直立し、葉を叢生する。

葉は1回羽状複生〜2回羽状深裂、葉身は披針形、長さ(5.4-)9.6〜17(-26)cm、幅(1.9-)2.3〜3.2-4.1)cm。側羽片は(14-)17〜19(-24)対あり、狭三角状長楕円形、長さ(0.7-)0.9〜1.5(-2.1)cm、幅(0.4-)0.5〜0.9(-1.3)cm、基部前側に耳状突起があり、先は鈍頭、辺縁は歯牙縁。葉軸の先端は伸びて地に接した所で芽をつけ、無性的に繁殖する。質は薄い草質で、暗黄緑色。

葉柄は紫褐色、長さ(1.8-)2.4〜5.2(-8.6)cm。鱗片は最基部のみあり、披針形〜狭披針形、中央部が黒色で、辺縁は褐色、長さ(0.6-)0.9〜1(-1.2)mm。

胞子嚢群は羽片のやや辺縁寄りに数個つき、長楕円形〜線形、長さ(0.9)1.1〜1.4(-1.9)mm。 - 分布・生育地 :

本州(伊豆半島以西)〜九州(屋久島まで) (国外:日本固有)

山地の岩上、地上 - 撮影月日・場所 :

上・全体1 2008年12月20日 奈良県奈良市

中上・全体2、以下全て 同 上

(上、中上は拡大写真あり、写真をクリック) - 撮影記 :

草本だけを撮影していた時、冬はたまに南方にでかけるぐらいで、基本的には冬眠か写真の整理の時期だった。

ところが、シダを始めたら、冬でも常緑性のシダが撮影でき、しかも葉を落とす植物が多い林下はかえって見通しがよく歩きやすい。

12月の末、関東にはない常緑性のこのシダを撮影に出かけた奈良市の公園、鹿の食害で地表はすっきりしていた。

期待外れかと思ったが、鹿にの口には合わないのか、このシダは地表を覆って点々と生えていた。

「葉の先端が伸びて芽を出して増えることから群落になる場合が多い」と図鑑に記述されていたが、その通り、生えている場所は何十株かが集まっていることが多かった。

その他のシダ